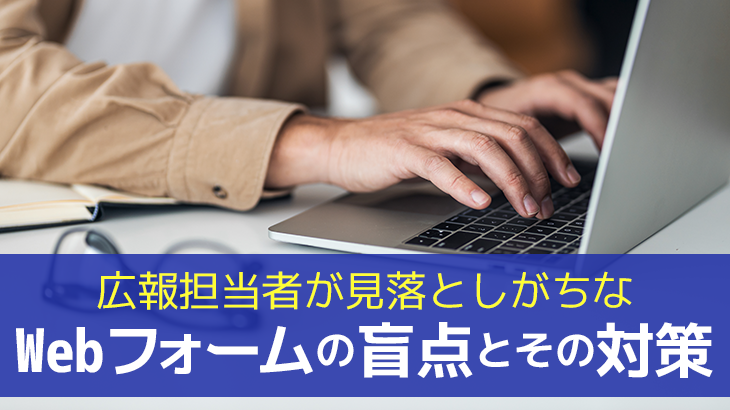

広報担当者が見落としがちなWebフォームの盲点とその対策

「あれ?アンケートの回答数が急に増えている…」

「ロシア語のようなメールが送られてくる」

こんな違和感を感じたことはありませんか? 実はこれ、スパム攻撃の始まりかもしれません。

私も以前、担当していた社内報に案内したWebフォームで同じような経験をしました。社内報での従業員の声の収集や、お問い合わせフォームでのステークホルダーとのコミュニケーションなど、多くの広報担当者がWebフォームを活用しています。しかし便利な一方で、その手軽さゆえに見落としがちな”落とし穴”が潜んでいるのです。

今回は、広報担当者の皆さんが知っておくべきWebフォームのセキュリティリスクと、明日からでも実践できる具体的な対策について、実例を交えながらご紹介していきます。

目次

「お客様へ自動返信メールを送ってはいけない…?」

ある日、広報部のAさんは困惑していました。顧客対応の効率化のために導入した自動返信機能。

しかし、セキュリティ部門から「深刻なリスクがあるかもしれない」と指摘を受けたのです。

普段から丁寧な顧客対応を心がけるAさんにとって、この指摘は予想外でした。確かに、自動返信は業務効率を大きく改善してくれていましたが、その一方で見えないリスクが潜んでいたのでしょうか?

実は、この指摘には看過できない重要な背景がありました。

思わぬ”落とし穴”に気付いた日

広報担当者が最初に違和感を覚えたのは、普段付き合いのある取引先から「御社から変なメールが届いた」という連絡を受けてからでした。

すぐに調査を開始したものの、社内システムには特に異常は見られません。しかし、詳しく調べていくうちに、問い合わせフォームの自動返信機能が、予想もしない形で悪用されていたことが判明したのです。

何が起きていたのか?

事態は想像以上に深刻でした。

- 自動返信メールに含まれていた会社情報やリンクが、スパムメールの送信に悪用されていた

- フィッシング詐欺のリンクが、「自社からの正式なメール」として外部に拡散

- 大量の不正アクセスにより、サーバーに想定以上の負荷がかかり、サーバーがダウン

- 本物の問い合わせまでもが、スパムとして判定されるリスクが出てきたこと

この問題は、企業の信頼性やブランドイメージにも大きな影響を及ぼす可能性があります。顧客との大切なコミュニケーション手段が、逆に企業価値を損なう要因になりかねない。そんな危機感から、早急な対策が求められました。

実は、社内限定Webフォームも安全とは言えない

「社内限定だから大丈夫」。多くの広報担当者がそう考えがちな社内向けWebフォーム。ある企業の広報担当Bさんの体験は、そんな思い込みの危うさを教えてくれます。

「従業員の声を集めやすくするために、社内報をウェブ化してよかった!」

そう喜んでいたBさんでしたが、ある日、ITチームから緊急の連絡が入ります。「社内報のアンケートフォームが攻撃を受けている可能性があります」

調査の結果、次のような問題が見つかりました。

クロスサイトスクリプティング(XSS)の痕跡

アンケートの自由記述欄に、不正なスクリプトが仕掛けられていた

閲覧した従業員のブラウザで、意図しないプログラムが実行される可能性

最悪の場合、個人情報の漏洩につながりかねない状況

SQLインジェクションの試み

データベースを破壊しようとする不正なコードの痕跡

社内の重要データが危険にさらされる可能性

過去のアンケート結果まで改ざんされるリスク

CSRFによる不正操作の可能性

知らないうちに管理者権限が奪われる可能性

社内システムへの不正アクセスの足がかりになる懸念

他の社内システムまで影響が波及する恐れ

「社内限定だから大丈夫」と思っていたBさん。しかし、内部からの攻撃や、従業員のPCがマルウェアに感染していた場合など、社内システムといえども安全とは限らないことを痛感しました。

深刻な事態を改善に導いた具体策

これらの事例に直面した両社は、試行錯誤の末にいくつかの効果的な対策にたどり着きました。

興味深いのは、その多くが特別な技術や大規模な投資を必要としないものだったことです。

まず取り組んだのは、人間とボット(一定のタスクや処理を自動化するためのアプリケーションやプログラム)を区別する仕組みの導入でした。

GoogleのreCAPTCHAと呼ばれる認証システムを実装することで、機械による自動送信を効果的に防ぐことができました。

画像認証、操作の自動判定で、人間には容易でもボットには難しい課題を設けることで、不正アクセスは導入直後から激減したのです。

次に注目したのが、フォームそのものの工夫です。

たとえば、「当社の事業に関する簡単な質問」といったオリジナルの項目を追加しました。

このような質問は、正当な問い合わせをする人には簡単ですが、機械的な送信では正しく回答できません。

また、この工夫は副次的な効果も生みました。

質問に答えるプロセスを通じて、送信者は自社についてより深く理解することになり、より的確な問い合わせが増えていったのです。

自動返信の内容も見直しました。

それまでは「親切」のつもりで様々な情報やリンクを掲載していましたが、本当に必要な情報だけに厳選することにしました。

また、送信先の範囲を限定し、テンプレートの内容も定期的に見直すルールを設けました。

一見、サービス低下のように思えたこの変更も、実は問い合わせの質を高めることにつながりました。

最後に、システム面での対策も講じました。

セキュアな開発フレームワークの採用や定期的なセキュリティアップデート、そして全ての通信の暗号化(HTTPS化)を実施しました。これらは技術的な対策ですが、実はそれほど難しいものではありません。多くのケースで、既存のセキュリティツールや標準的な開発手法を採用するだけで、十分な効果が得られたのです。

まとめ

明日からできる具体的なアクション

これまでの事例から、以下の3つの対策がとくに効果的だとわかりました。

入り口でしっかりガード

reCAPTCHA等の認証システム導入

独自の質問項目の追加

入力値の適切な制限

内容を最適化

自動返信の内容を必要最小限に

URLやリンクの掲載を制限

システムの基盤を強化

セキュアな開発環境の整備

アクセス権限の適切な設定

定期的なログ監視

「面倒」が「価値」に変わる瞬間

「また新しい対策ですか…」。

セキュリティ対策を提案されると、多くの広報担当者がため息をつきがちです。確かに、新しい仕組みの導入や、既存の業務フローの見直しは、一見すると面倒な作業に思えるかもしれません。

しかし、実際に導入を進めた企業からは、興味深い声が聞こえてきます。「むしろ、業務が楽になった」「思わぬメリットが見つかった」という声です。

たとえば、あるチームでは、フォームの入力項目を見直したことで、お客様からの問い合わせの質が格段に向上しました。的確な質問が増えることで、回答もスムーズになり、結果として顧客満足度の向上につながったのです。「セキュリティのための施策」が、コミュニケーションの質を高める転機となりました。

また、自動返信メールの内容を最適化したことで、かえってお客様との信頼関係が深まったという事例も。必要最小限の情報に絞ることで、かえって大切なメッセージが明確に伝わるようになったのです。

このように、セキュリティ対策は単なる「防衛」ではありません。それは、業務の質を向上させ、新しい価値を生み出すきっかけにもなるのです。

今回ご紹介した対策の多くは、特別な投資や専門知識がなくても、明日から始められるものばかりです。

まずは小さな一歩から。その一歩が、やがて大きな安心と新しい価値を生み出していくはずです。皆さんも、この機会にWebフォームの安全性を見直してみませんか? きっと、想像以上の発見があることでしょう。

関連記事

-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...

-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...

-

【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの

赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...

-

【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲

はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...

-

【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット

直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...